50代だからこそ知っておきたい!親と自分のための介護保険の話

掲載日:2021年3月2日

介護保険は高齢者の介護を社会全体で支える仕組みで、障がいが残り日常生活で支援が必要な方や、リハビリが必要となった方に介護サービスを受ける費用を給付してくれる保険です。

介護保険は3年ごとに見直しが行われており、より社会の実態に沿った内容に改正されています。どのような制度なのか確認してみましょう。

介護保険制度とは? 法改正で自己負担額が増える人も

超高齢社会を迎えた日本では、介護を行う側も高齢者である「老老介護」も増加し、少子化に伴い家族・親族だけでの介護が困難になっています。

社会保障費が国の予算を圧迫する問題もあり、“介護”は各家庭だけの問題ではなくなり、お互いに支え合う制度として2000年4月1日より「介護保険制度」が施行され、40歳以上のすべての人が加入することになりました。

介護保険サービスを利用できる要件とは? 65歳以上と未満で要件が異なる

介護保険サービスを受けるには、基本的に要介護認定・要支援認定をされる必要がありますが、年齢によって要件が異なります。

(1)65歳以上の人(第1号被保険者)

要介護状態もしくは要支援状態であることが要件です。

要介護状態とは、寝たきりや認知症等で常に介護が必要な状態のことを指し、5段階で分けられます。要支援状態とは、家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態で2段階に分けられます。

(2)40歳から64歳の人(第2号被保険者)

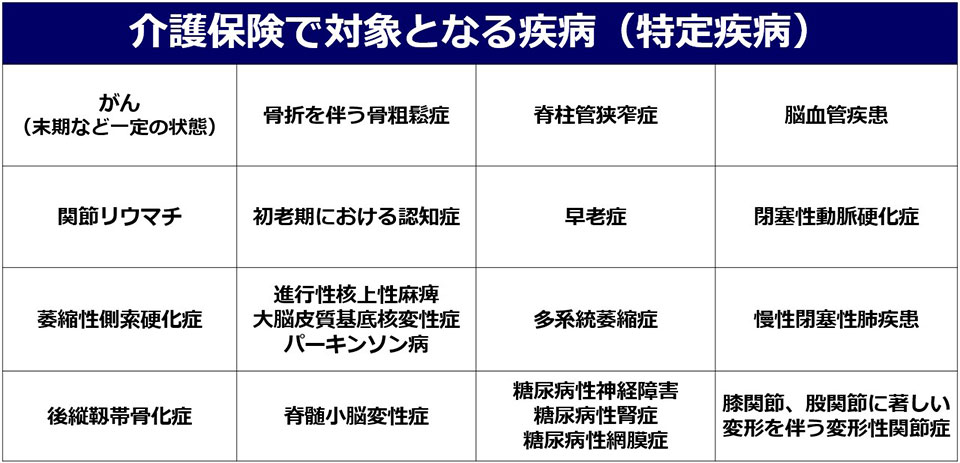

要介護状態もしくは要支援状態であり、その状態が老化に起因する疾病(特定疾病)によるものであることが要件になります。次の16種類が特定疾病です。

(参考:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」)

介護保険被保険者証の交付

介護保険被保険者証の交付についても、年齢により異なります。

(1)65歳以上の人(第1号被保険者)

すべての人に対して、65歳の誕生日を迎える月に交付されます。

(2)40歳から64歳の人(第2号被保険者)

要介護認定・要支援認定の申請をした人に対して、認定結果通知とともに交付されます。

2018年に施行された介護保険制度改正の内容

法改正①介護医療院・共生型サービスの創設

住まい・医療・介護を必要とする方を対象とした、新たな介護保険施設「介護医療院」が創設されました。日常的に医療的な管理が必要な方や、看取介護、生活施設等のサービスを提供することが期待されています。

「共生型サービス」は、高齢者と障がい者が同一の事業所でサービスを受けられる施設です。従来の制度では介護保険が優先され、高齢になった障がい者は使い慣れた障がい福祉サービスが利用できない場合がありました。

そこで、介護保険、障がい福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の指定も受けやすくしたのです。

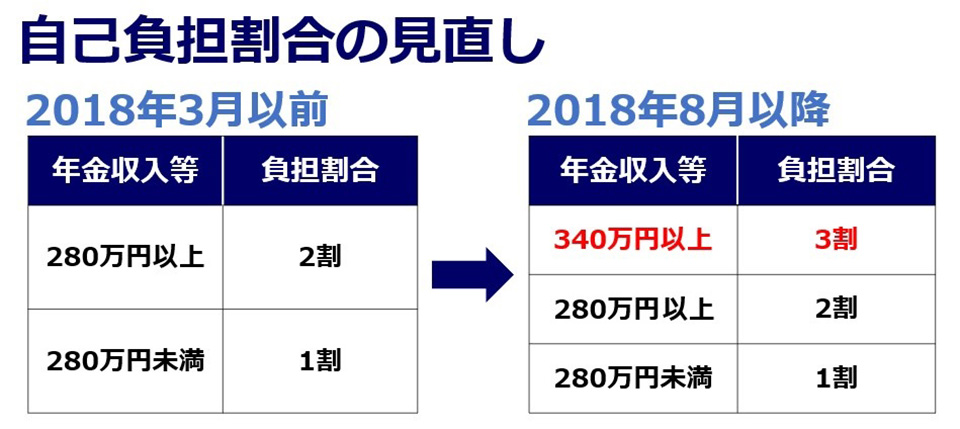

法改正②自己負担割合の見直しで最大3割に

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、一定以上の所得がある人については、自己負担の割合が引き上げられました。従来は年金収入等が280万円未満の場合は自己負担割合が1割、280万円以上の場合は2割でした。しかし、改正後は年金収入等が340万円以上ある場合、3割を負担することになったのです。

介護保険の支給限度額

介護保険のサービスを利用する場合、要支援・要介護状態区分ごとに介護保険から給付される1ヵ月あたり上限額(区分支給限度額)が定められています。

- *実際の支給限度額は、金額ではなく「単位」で決められていますが、分かりやすさを重視し、1単位あたり10円として計算しています。

例えば、要介護1で自己負担額が1割の場合、16万7,650円まで介護保険サービスを利用できます。その1割である1万6,7650円を自己負担する必要があります。

また、支給限度額を超えてしまった場合分は全額自己負担です。

介護保険サービスの選び方

要介護・要支援認定され、介護保険被保険者証を交付されると、介護保険が適用されるサービスを利用できます。介護保険サービスは、「居宅サービス」と「施設サービス」の2つに分類できます。

居宅サービス

自宅で利用するサービス、施設などを日帰り・宿泊で利用するサービスです。主に次のようなものがあります。

•訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴、排泄、食事などの介護や調理、洗濯、掃除などの家事を行うサービス。

•訪問看護

自宅で療養生活を送ることができるよう、看護師が医師の指示のもとで、健康チェックや療養上の世話などを行うサービス。

•福祉用具貸与

日常生活や介護に役立つ福祉用具(車椅子、ベッドなど)のレンタルができるサービス。

•通所介護(デイサービス)

食事や入浴などの支援、心身の機能を維持・向上するための訓練、口腔機能向上などを行うサービス。日帰りで提供されます。

•通所リハビリテーション(デイケア)

施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービス。

•短期入所介護(ショートステイ)

施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援、心身機能を維持・向上するための機能訓練などを行うサービス。家族の介護負担軽減を図る効果もあります。

施設サービス

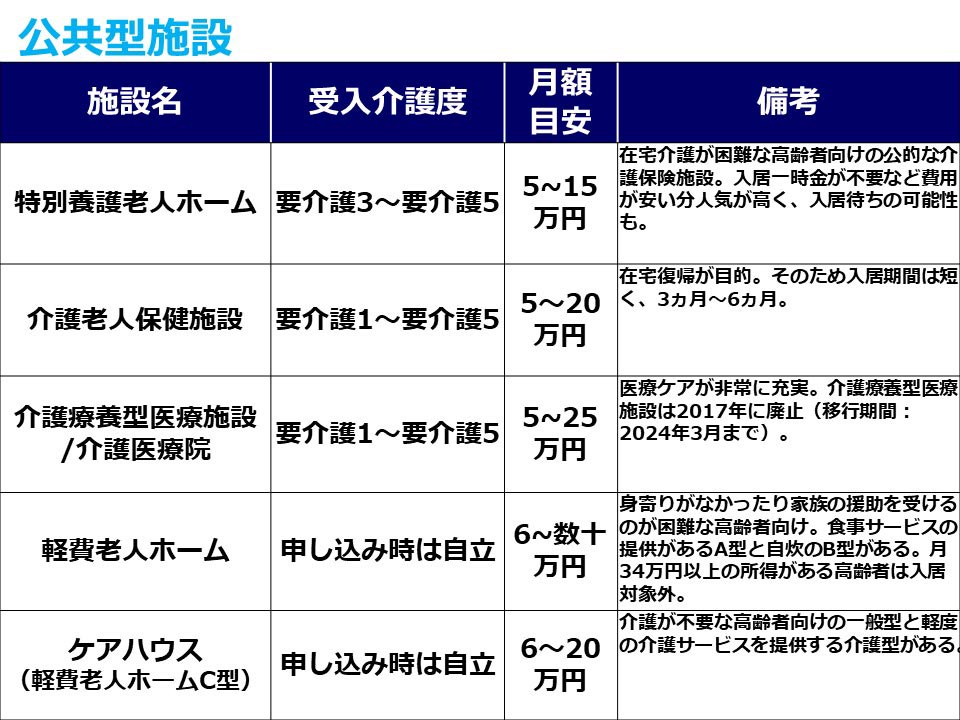

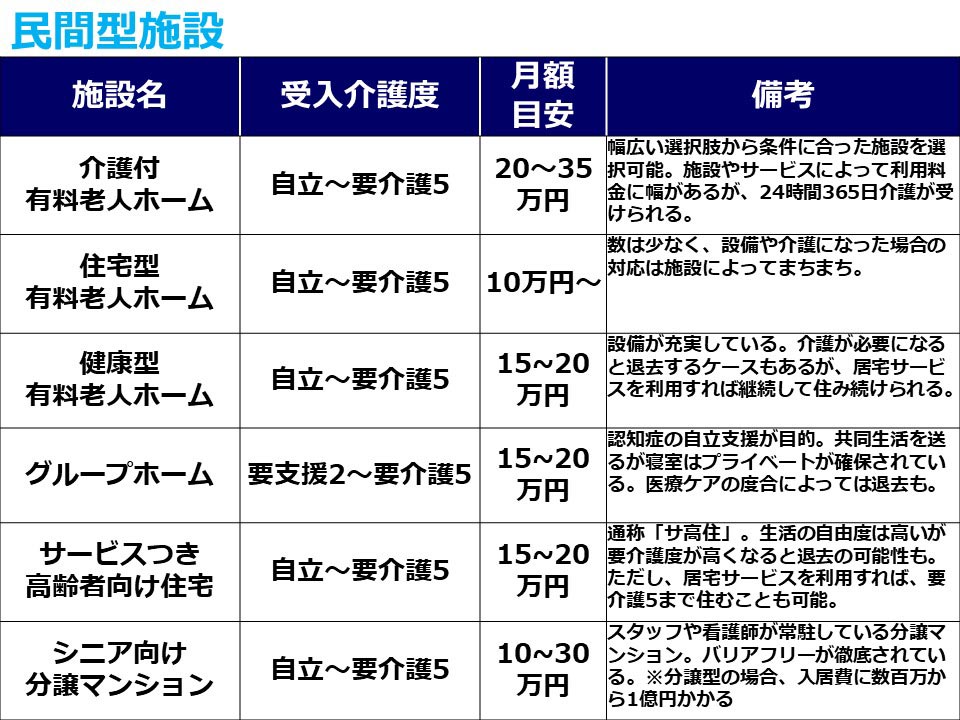

老人ホームなどの介護施設は、運営主体や目的、入居条件により様々な種類に分かれています。ここでは、社会福祉法人や自治体が運営する公共型の施設(公共型施設)と、民間事業者が運営している施設(民間型施設)の2つに分類し、図説します。なお、詳細については利用を希望する施設のウェブサイトで確認してください。

- *費用感は目安です。施設や要介護区分などによって異なります。

介護保険は早期の理解が肝心

50歳以上の全員が介護保険の被保険者であるにもかかわらず、介護保険に関して理解している方は多くありません。50代になると、今まで健康に生きてきた人が急に病気や怪我で手術や入院が必要になるケースが増加します。命に別状がなくても、今後の人生を持病や後遺症と付き合うことになる可能性もないとはいえません。

また、自身の親に介護が必要となった際、適切な施設・居宅を選ぶ必要があります。介護保険やそのサービスについて知っておかないと、ショックや焦りでベストな判断ができなくなるかもしれません。

今のうちに介護保険制度を正しく理解し、いざというときに悩まなくて良いようにしておきましょう。

- *記事内の情報は、本記事執筆時点の情報に基づく内容となります。

関連商品

関連記事

ご注意事項

- 生命保険商品は、預金、投資信託、金融債ではありません。

- 生命保険商品は、預金保険の対象ではありません。また、元本の保証はありません。

- 保険契約を中途解約した場合には、経過期間・運用実績等により、解約返戻金額が既払込保険料相当額を下回ることがあります。

- 保険募集指針

- 生命保険商品に関するご留意事項