【創業期の資金調達に備える】事業計画書の作成手順とポイント

掲載日:2025年9月12日起業準備

本記事では、創業期や資金調達の場面で欠かせない「事業計画書」について、基本構成から記入のポイント、融資通過事例までを分かりやすく解説します。

事業計画書は、金融機関や投資家との信頼構築だけでなく、自社の方向性を整理するための重要なツールです。創業時は特に、実績がない中で「計画の妥当性」や「実行力の裏付け」を示す必要があり、その精度が資金調達の成否を左右します。

融資や補助金等の資金調達を検討している方、初めて計画書を作成する方にとって、実務に役立つ具体的な視点を提供します。

来店不要でいつでも開設可能(メンテナンス時間:日曜日 0時00分~9時30分を除く)

目次

事業計画書とは?

事業計画書とは、ビジネスの全体像や成長戦略、収益モデル、資金計画を体系的にまとめた資料です。創業時には創業計画書とも呼ばれます。

融資審査や補助金申請、社内外への説明資料として欠かせないものであり、起業や新規事業を成功へ導くための第一歩となります。特に、日本政策金融公庫や地方銀行、ベンチャーキャピタル等の資金提供者は、この書類から「事業の実現可能性」や「資金計画の妥当性」を見極めようとします。そのため、数字や根拠に基づいた論理的な構成が重要です。

また、事業計画書は外部向けだけでなく、社内メンバーや共同創業者と方向性を共有し、戦略を確認するためのツールとしても機能します。主な読み手は、金融機関、投資家、支援機関、自社の経営陣等多岐にわたるため、それぞれに伝わる構成や表現を意識することが、成功の鍵となります。

事業計画書が「起業の成功率」を高める理由

事業計画書が起業の成功率を高めるとされる理由は、大きく2つあります。

1つ目は、資金調達の可能性を高めるためであり、2つ目は、自身の事業構想を客観的に設計・検証するためです。

成功の定義は状況により異なりますが、参考として中小企業庁「2006年版中小企業白書」よれば、法人のうち約5社に1社が、創業から1年以内に事業所として確認されなくなっているというデータがあります。これは、アイデアや情熱だけでは事業の継続が難しいことを示しており、構想段階での具体化と検証の重要性を物語っています。

事業計画書は、こうした現実に備えるための手段の1つです。

関連記事:起業1年目にやるべきことと赤字を防ぐ対策|利益率・資金繰りの実態を解説

ピッチ資料との違いと役割の使い分け

資金調達や社外説明の場面では、事業計画書と混同されがちなものにピッチ資料があります。

ピッチ資料は、短時間で事業の要点と魅力を伝えるためのスライド形式の資料で、主に以下のようなシーンで活用されます。

- 投資家や金融機関との初回面談

- ピッチコンテスト・スタートアップイベント

- 補助金・助成金のプレゼンテーション審査

- 事業連携・業務提携の打診時

ピッチ資料では、ストーリー性や視覚的なインパクトが重視されるのが特徴です。

「何をする会社なのか」「どのような課題を解決するのか」「なぜ今この事業に取り組むのか」といった要素を、端的かつ印象的に伝えることが求められます。

一方で、事業計画書は、事業の構想をより詳細に論理立てて記述し、事業の実現可能性や収支見通しを裏付けるための資料です。

両者は補完的な関係にあり、用途や場面に応じて使い分けることが重要です。

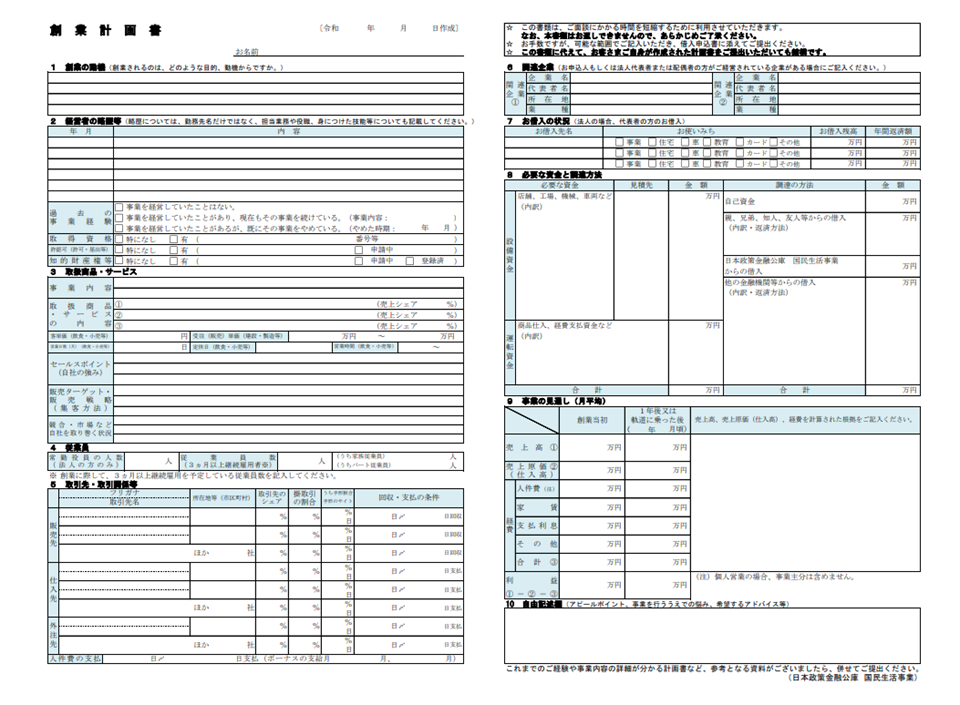

基本構成|ゼロから書くための10のパート

初めて事業計画書を作成する際、「何をどのように書けばよいか」に悩むことは少なくありません。ここでは、初めての方が利用することが多い日本政策金融公庫の創業計画書テンプレートに準拠しつつ、ゼロから事業計画を作成するための10の基本パートについて、分かりやすく解説します。

出典:日本政策金融公庫:創業計画書テンプレート

なお、記入例として「アパレル事業」を取り上げていますが、これはあくまで一例であり、各業種や事業形態に応じて応用可能です。自身の状況に合わせて活用してください。

1. 創業の動機

創業の動機では、「なぜこの事業を始めようと考えたのか」という創業の背景・目的を明確に記述します。起業に至った経緯や問題意識、社会的意義等を、自身の言葉で具体的に説明することが重要です。加えて、創業に対する熱意、今までの経験との関連や将来に向けた展望を盛り込むことで、事業に対する信頼性が高まります。

記入例:

子育て中に親子で気軽に楽しめるファッションの場が少ないことを強く実感しました。このような経験と今までファッション業界で培ってきた10年の経験から、親子でファッションを楽しめる親子コーディネート専門店を立ち上げました。将来的には衣服だけでなく雑貨等の生活全般を支援したいと考えています。

2. 経営者の略歴等

創業者自身のこれまでの職歴や業務経験、取得資格等を記載し、事業遂行能力を裏付ける根拠として提示します。職務内容、役職、在籍年数等の情報を具体的に記載することが望ましく、同業種での経験があれば重点的に示します。

記入例:

✕✕✕年✕✕✕月 大手アパレル企業で10年勤務し、うち5年間は店長として子ども服の店舗運営・商品仕入れ・スタッフ教育を担当。

3. 取扱商品・サービス

提供予定の商品またはサービスの内容について、構成・価格帯・特徴を明確に記載します。加えて、自社の強み(品質・デザイン・提案力等)や販売戦略・競合の状況も具体的に示すことで、説得力を増すことができるでしょう。

記入例:

- 婦人服:約50点(3,000~20,000円/売上構成比60%)

- 子ども服:約30点(2,000~15,000円/売上構成比30%)

- アクセサリー等:約40点(500円~5000円/売上構成比10%)

- 特徴:「親子で楽しめるデザイン」「トータルコーディネートを前提とした商品展開で安価」

4. 従業員

事業開始時点における常勤役員の人数・3ヵ月以上継続雇用を予定する従業員数(家族とパートは分離して記入)や役割を明記します。

記入例:

- 常勤役員:1人

- 従業員:1人(家族従業員1人、週3日勤務)

5. 取引先・取引関係等

既に関係のある取引先の名称・所在地・取引先のシェア・掛取引の割合、手形割合・手形のサイト、回収・支払いの条件、人件費の支払い等を記入します。

用語の説明:

- 掛取引の割合:その取引先との取引のうち、どの程度が「掛け(後払い)」で行われているかを示します。100%ならすべて後払い、0%ならすべて現金取引です。

- 手形割合・手形のサイト:掛取引のうち、手形で支払われる割合と、手形の支払いサイト(日数)を記載します。該当しない場合は「0%」や「なし」で問題ありません。でんさいは電子記録債権として手形に代わる手段であり、今後の移行が見込まれます。

- 回収・支払いの条件:月末締め・翌月末払、現金回収等、入金または支払いの条件を簡潔に記載します。

6. 関連企業

申請者本人、法人代表者、またはその配偶者が経営している他の法人や個人事業がある場合は、その企業名・事業内容・代表者・所在地を記載します。関係性が明確であることが重要です。

記入例:

- 関連企業:株式会社ABC(代表者、東京都○○区/ネット通販業)

7. 借り入れの状況

この欄では、現在抱えている借り入れの内容を明確にすることで、全体の資金繰り(返済能力)を判断するための情報を提供します。法人の申請でも、代表者個人の借り入れ(住宅ローン・教育ローン・カードローン等)を含めて記載する必要があります。

これにより、会社と個人を合わせた全体の負債状況が把握されます。

記入例:

- 借入先:○○銀行、使い道:住宅ローン等、借入残高:✕✕万円、年間返済額:✕✕万円

8. 必要な資金と調達方法

創業に必要な資金の内訳と、各資金の調達方法(自己資金、借り入れ、親族からの援助等)を明確に記載します。資金用途と調達手段が整合していることが重要です。

記入例:

- 必要資金総額:500万円

- 自己資金:150万円

- 融資希望額:350万円(内訳:内装費150万円、備品100万円、初期仕入100万円等)

9. 事業の見通し(月平均)

創業当初および事業が軌道に乗った後の売上・原価・経費・利益等を記載し、月次での収支モデルを提示します。また、損益分岐点の試算やその根拠も記述することで、計画の現実性を示すことができます。

記入例:

- 想定売上高:195万円(来店客数10名/日 × 客単価7,500円 × 営業日数26日)

- 原価:78万円(原価率40%)

- 経費:80万円(家賃・人件費等)

- 営業利益:37万円

- 損益分岐点売上:80万円 ÷ 0.6 ≒ 133万円

*損益分岐点売上高:

企業活動において、収益と費用が等しくなり、利益がちょうどゼロとなる売上高を指します。今回の例では、売上高に対する原価率が40%であるため、売上の60%が固定費および利益に充てられる構造となっています(限界利益率=0.6)。

この限界利益率を基に、固定費80万円をカバーするために必要な売上高は80万円 ÷ 0.6 = 約133万円と算出されます。

10. 自由記述欄

事業にかける想いや将来展望、他に伝えておきたい事項を自由に記載する項目です。資金調達以外にも、支援機関に対する相談事項や希望するアドバイス等があれば明記しましょう。

このように、各項目に沿って丁寧に記載していくことで、計画書を完成させることができます。

なお、事業計画書は公的機関等から「作成の手引き」や「記入例」も公開されています。初めての方は、それらも参考にしながら取り組んでみてください。

事業計画書作成に役立つ参考リンク

- 日本政策金融公庫:各種書式ダウンロード

- 日本政策金融公庫:創業の手引

- 中小企業基盤整備機構:経営計画策定ガイドブック

読み手に伝わらない計画書の特徴とその対策

事業計画書においては、事業への熱意や想いが込められている一方で、読み手の視点や評価軸が十分に意識されていないケースが見受けられます。例えば、以下のような点が改善の余地として挙げられることがあります。

- 売上予測に根拠が乏しい

- 競合環境の整理が不十分

- 専門用語が多く、理解しづらい

こうした点があると、金融機関や支援機関が事業の全体像や実行計画を把握しにくくなり、意図した内容が十分に伝わらない可能性があります。

対策のポイント

こうした読み手に伝わらない問題を回避するには、客観性が重要です。

例えば以下のような対策が考えられます。

- 数値予測の根拠や算出式を明示する

- 競合との差別化や自社の強みを明確に記述する

- 専門用語には注釈や補足を加える

加えて、第三者に読んでもらうことも非常に効果的です。読み手の立場に立った構成や表現を意識することで、より伝わりやすく信頼性のある計画書に近づけることができるでしょう。

創業事例|事業計画と資金調達の経験談

創業初期のスタートアップや小規模事業者が公的機関を活用して資金調達に成功した事例は、事業計画書を作る上で非常に参考になります。ここでは、日本政策金融公庫の「全国創業事例集」と、創業者自身が資金調達や創業期の経験を語る、みずほ銀行の「創業者インタビュー」をご紹介します。

日本政策金融公庫:全国創業事例集

日本政策金融公庫(日本公庫)は、全国の創業者を対象とした「創業事例集」を公開しています。実際に融資を受けた事業者の声や、その際に提出した事業計画書の要点が紹介されており、業種・年齢・テーマ・地域などの条件で絞り込んで検索することができます。

みずほ銀行:Special Stories

みずほ銀行では、企業がどのように成長の基盤を築いてきたのかを紹介する「Special Stories(創業者インタビュー)」を公開しています。

AI技術を活用したスタートアップや、異業種から飲料ビジネスに参入した企業等、創業期の実例が掲載されています。資金調達の流れやその手法等、創業者自身の言葉で語られる内容となっています。

事業計画書と資金調達の次に考えるべきこと—法人口座の準備

事業計画書を作成し、融資や補助金の申請を行った後は、調達した資金を適切に受け取り、管理する体制の構築が求められます。その起点となるのが、法人口座の開設です。

申請時点では法人口座を必須としない制度もありますが、実際の入金時には法人名義の口座が必要とされるケースが一般的です。また、個人口座と資金が混在していると、資金の流れが不明瞭になりやすく、経理上の非効率や取引先・金融機関からの信頼性にも影響を与える可能性があります。

そのため、事業計画書の作成段階から資金調達を見据え、法人口座の開設を含めた資金管理体制の準備を進めておくことは、リスク回避と信頼性向上の両面において有効です。

特に創業初期は限られたリソースの中での対応が求められるため、手続きのしやすさや創業支援に理解のある金融機関の選定も、実務上の重要な検討ポイントとなるでしょう。

法人口座の開設は、みずほ銀行がおすすめ

みずほ銀行では、資金管理・税務対応・業務効率化を支援する多様なサービスを提供しています。

- インターネットバンキング「みずほビジネスWEB」

- 電子帳票に対応した「みずほWEB帳票サービス」

- 年会費無料の「みずほビジネスデビットカード」

また、「法人口座開設ネット受付」を利用すれば、来店不要でのお手続きが可能です。忙しい創業期でも、スムーズに資金管理体制を構築できます。

詳しいサービス内容やお申込方法については、以下のページをご覧ください。

まとめ

本記事では、事業計画書の概要、基本構成、記入時のポイントを中心に、資金調達との関係性についても解説しました。

事業計画書は、単に事業の内容を整理するためだけでなく、金融機関や支援機関に対して事業の構想や実現性を伝えるための重要な資料として、多くの場合資金調達の場面で活用されます。特に創業期には、まだ実績がない中で「実現可能性」や「熱意」を伝える手段として、信頼性のある計画書が求められます。

ぜひ本記事を参考に、ご自身の事業を客観的に整理し、伝わる言葉と数字で構成された、説得力のある事業計画書を組み立ててみてください。

来店不要でいつでも開設可能(メンテナンス時間:日曜日 0時00分~9時30分を除く)